食米とは違う、酒米(酒造好適米)とは

日本酒は米を原料につくられます。米といえばコシヒカリなどが有名ですが、それらは食用米として使われ、日本酒造りには「酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)」を使います。

酒造好適米は、大粒で低たんぱく、米の中央部分にある「心白(しんぱく)」といわれる白く不透明な部分が大きいのが特徴。一般に稲の丈が長いので倒れやすく、病害虫に弱いため、栽培が難しいとされています。

炊飯して「ごはん」として 食べる食用米は、粘り気があり、タンパク質やミネラルが多いため、食味がよくおいしいです。一方、酒造用の米は粘り気があると麹がつくりにくく、タンパク質や脂質、ミネラルが多いと雑味を生みます。

このように、食用米をおいしくする成分や特質は、酒造りには適さないため、食用米とは異なる酒造用のお米を使うわけです。

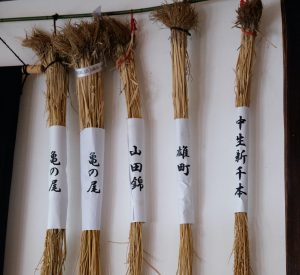

ただ、全ての日本酒が酒造好適米でつくられているわけではありません。酒造好適米ではないけれど、古くから日本酒に適した米として好まれてきた銘柄があります。それを「酒造適正米」といいます。酒造適正米として有名なのが「亀の尾」「強力」などです。

酒どころ広島は米どころでもある

広島県での酒造好適米の作付面積は広島県全体の『米』の6.9%。庄原市比和町、安芸高田市高宮町、三次市、三和町、東広島市が主要産地です。

三大銘醸地として知られる広島県では、古くから酒造好適米の生産が盛んでした。

広島県で古くから栽培されている酒造好適米に「八反(はったん)」があります。

良質な心白米として評価が高く、現在では「八反錦」「八反35号」の2品種が栽培され、広島酒米の代表的な品種となっています。

この他にも、全国的にも人気が高い「山田錦」や「雄町」、広島県のオリジナル品種「千本錦」「こいおまち」の計6品種が広島県内で栽培されています。

広島県の酒造好適米は、生産量の3割が県外へも出荷されています。

<広島の主な酒米>

| 名称 | 特徴 | 歴史 | 日本酒の特長 |

| 八反錦 | 香り高く淡麗な味わいを醸します。広島県だけの産地指定銘柄の米として、最も多く栽培されています。 | 1984(昭和59)年に広島県奨励品種に採用。「八反35号」より約10センチ丈が短く、倒れにくくなりました。穂数も多く、収穫量が向上しました。 | 大粒で吟醸香が高いため、上品な吟醸味を備えた優良酒に仕上がります。味のバランスが良く、雑味が少なく香り高いお酒ができます。米質はやや硬く溶けにくいが、新酒ならではのフレッシュな味わいに対して、時間が経過することで熟成しコクが増します。 |

| 八反35号 | 八反錦の父親。「八反」の系譜を今に受け継ぐ酒米。「広島八反」とも呼ばれます。 | 江戸時代末期の「八反草(はったんそう)」がルーツの酒米で、1962(昭和37)年に広島県奨励品種に採用。八反錦の作付面積の増加により生産量は減っていますが、根強い人気があります。 | 八反錦よりも柔らかく、精米時に砕けてしまうこともありますが、吸水は良好で溶けやすいです。艶のある香りで、なめらかな淡麗な酒に仕上がります。 |

| こいおまち | 香り良く濃醇な酒に仕上がります。広島雄町の新しい品種です。 | 「雄町」系は心白が大きく酒造りには最適ですが、丈が長く栽培が難しいです。丈を短くして倒れにくくするなどの改良を経て登場したのが「こいおまち」となります。 | 吟醸香があり、ふくよかな酒になります。アミノ酸度が低く、きめの細かい酒ができます |

| 広島雄町 | 「雄町」を改良して誕生した、広島オリジナルの酒米です。「改良雄町」とも言われます。 | 1929(昭和4)年に岡山県から広島県北部の比婆郡に選抜された「比婆雄町」を改良して誕生しました。栽培地域は「八反」系よりやや低い標高地域に分布しています。 | 扱いはやや難しいが、香り豊かな芳醇な酒ができます。 |

| 千本錦 | 広島の気候風土に照らして育成された、広島オリジナル品種の酒米です。 | 「山田錦」と「中生新千本(なかてしんせんぼん)」を掛け合わせ、両者の長所を受け継いで生まれた品種です。2000(平成12)年に推奨品種として本格的な生産を開始しました。 | 大吟醸の酒米として知られる「山田錦」よりも低タンパク質のため、アミノ酸度が低くすっきりした味わいになります。 |

<その他の酒米>

【山田錦】兵庫県が原産地の米。粒が大きく心白も適度な大きさで酒造りが安定してできるため、吟醸酒には欠かせない米として人気です。広島県では東広島市の造賀(ぞうが)地区で生産されています。

【雄町(おまち)】岡山県が発祥。江戸期の1859(安政6)年に発見され、現在も作られている非常に古い酒米です。味に膨らみが出る酒米として根強い人気を持ちます。背が高く倒れやすいうえ、病害虫にも弱かったため栽培が難しく、昭和40年代に一度絶滅の危機を迎えましたが、岡山県の酒造メーカーが復活させました。

【中生新千本(なかてしんせんぼん)】食用としても人気の高い、広島県を代表する米です。

【亀の尾】1893(明治26)年に山形県で発見された米です。ササニシキやコシヒカリなどの有名食用米の祖先にあたる古い品種で、冷害に強いです。大正時代の人気米を酒米として復活させ、全国40数社の蔵で使われています。

日本酒の原料のひとつで、どの酒造好適米を選ぶかによって、日本酒の味わいが変わってくるため、酒造りには重要な存在なのです。

RECOMMEND

-

- お知らせ

- 広島食道

地元企業とのコラボ多数!調理師免許が取得できる広島市内唯一の高等学校

広島市南区にある進徳女子高等学校。同校には、将来、食の分野で活躍できる人材を育てるための「国際食育デザイン科」というコー…

2023.03.30

-

- お知らせ

- かきコラム

- 牡蠣

A new brochure “Hiroshima Oysters” is released!

Anewbrochure"HiroshimaOysters"introducestheCharacteri…

2021.04.05

-

- お知らせ

- かきコラム

- 牡蠣

パンフレット「ひろしま牡蠣」が完成しました!

日本国内外,多くの方に広島のかきを味わっていただきたいという想いを込めて制作した「広島県の牡蠣の特徴が一目でわかるパンフ…

2021.04.05

-

- 初めての日本酒

- 広島の酒

- 広島の酒コラム

好きな日本酒を探すときの道しるべ。ラベルから日本酒の特徴を読み取ろう

日本酒にはさまざまな種類があり、それを知る手がかりとなるのがラベルです。ラベルには、国税庁の決まりで、表示が義務付けら…

2021.03.31