日本酒にはさまざまな種類があり、それを知る手がかりとなるのがラベルです。

ラベルには、国税庁の決まりで、表示が義務付けられている項目のほか、醸造元が強調したい製造に関する情報、例えば、原材料の名称、生酛や山廃、濾過の有無なども任意で表記されています。ラベルの表記から、日本酒のプロフィールを読み取ってみましょう。

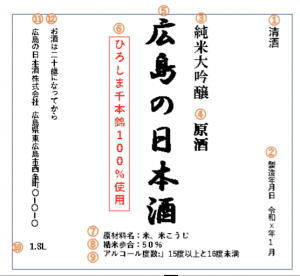

まずは表ラベルからです。

銘柄によって表記されている項目は変わりますが、主な表記のポイントをサンプルにまとめました。よく分からない場合でも、直感的にピンときたデザインのラベルを買う「ジャケ買い」も、日本酒への興味と楽しみ方を広げてくれます。

表ラベルの例

表ラベルから分かること

| 番号 | 記載事項 | 意味 |

| ① | 酒類の品目 | 酒税法で日本酒は「清酒」と呼ばれます。清酒の定義は「必ず米を使うこと」と「必ず漉(こ)すこと」。漉すとは上槽を指します。漉していないどぶろくなどは「その他の醸造酒」と表記されます。「日本酒」と表記されているものもあります。 |

| ② | 製造年月日 | 日本酒を販売するために、瓶に詰めた年月日です。

つくりたての「新酒」なのか、製造から10年以上経過した「古酒」なのか、製造年月日だけでは 判断できない場合もあるため、「醸造年度」を別に記載しているラベルもあります。ちなみに、日本酒は冷暗所で正しく保管すれば数年間品質が変わらないので、賞味期限はありません。 |

| ③ | 特定名称酒の分類 | 特定名称酒とは「本醸造」「純米」「吟醸」「大吟醸」「純米吟醸」「純米大吟醸」「特別純米」の8種があります。

特定名称酒の表記がないものが「普通酒」で、このほかに「合成清酒」があります。 |

| ④ | 造りの手法、酒の特長 | 例えば「生酒」「原酒」「無濾過生原酒」「樽酒」など、造りの手法や日本酒の特徴を示します。 |

| ⑤ | 銘柄 | 日本酒の名前。そのお酒の顔です。 色や書体もさまざま。「髭文字」という髭が生えているようにはねる書体が昔は多く使われていました。 |

| ⑥ | 原料米の品種 | 使用割合が50%を超えていれば、原料米の品種を表示できます。 |

| ⑦ | 原材料名 | 純米酒は「米、米麹」で、本醸造はそれに「醸造アルコール」が加わります(原料白米重量の 10%以下)。水を除き、使用量の多い順に記載されます。 |

| ⑧ | 精米歩合 | 特定名称酒は精米歩合を記載します。

米を精米して、残った米の割合のことを指します。 |

| ⑨ | アルコール度数 | 日本酒100ミリリットル中に含まれるアルコール度数。

一般的には加水して15~16度に調整されていますが、加水しない原酒はアルコール度数20度前後のものあります。 |

| ⑩ | 内容量 | 1升瓶は1.8リットル、四合瓶は720ミリリットル。 |

| ⑪ | 酒造名と所在地 | どこの地域で、どこの蔵元でつくられた日本酒かが分かります。 |

| ⑫ | 未成年の飲酒防止事項 | 未成年者飲酒防止に関する表示 |

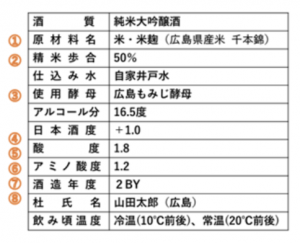

瓶の後ろ側に貼ってあるのが「裏ラベル」です。

主に、その日本酒についての説明や品質を知る上で参考となる各種データが表記してあります。

「日本酒度」「酸度」「アミノ酸度」は数値で表記されていますが、あまりとらわれる必要はありません。これらの数値は本来、造り手が製造中の日本酒の状態を計測するために使っていたものです。実際に自分で飲んでみるときの参考程度にすると良いでしょう。

裏ラベルの情報から、醸造元が何を大切に酒造りをしているかを読み取ることができます。

自分好みの日本酒を見つける場合、気に入った日本酒の裏ラベルの情報を覚えておいて、同じデータで、違う蔵の日本酒を飲み比べてみることをオススメします。

裏ラベルの例

裏ラベルから分かること

| 番号 | 記載事項 | 意味 |

| ① | 原材料名 | 広島県では原料米の品種として、県で独自に育成した酒米「千本錦」をはじめ、広島県産の「山田錦」「八反」「八反錦」「雄町」「こいおまち」などが挙げられることが多いです。 |

| ② | 精米歩合 | 精米歩合を記載するのは特定名称酒だけです。 吟醸酒は60%以下、大吟醸は50%以下です。 |

| ③ | 使用酵母 | 日本醸造協会で開発・培養している「協会酵母」のほか、「広島吟醸酵母」「広島もみじ酵母」などの広島県独自の酵母、蔵元の自社酵母などがあります。 |

| ④ | 日本酒度 | 日本酒の甘口・辛口の目安。酸度が高いと濃厚で辛く、低いと端麗で甘く感じる傾向があります。 |

| ⑤ | 酸度 | 日本酒に含まれる酸の量。数値が高いほど酸味は少なく、低いほど酸味は多くなります。 |

| ⑥ | アミノ酸度 | 日本酒のうま味成分であるアミノ酸の量を示します。ワインやビールに比べ、アミノ酸を多く含むのが日本酒の特長です。アミノ酸度が高いと濃醇に、低いと淡麗に感じます。 |

| ⑦ | 酒造年度 | 7月1日を初日とし、余年の6月30日までをBY(Brewing Year)とする日本酒独自の期間区分。

例えば、令和2年7月1日~令和3年6月30日までに造られた日本酒は「2BY」と、ラベルに印字されます。和暦表記が一般的ですが、「2020BY」と西暦で表記されている場合もあります。 |

| ⑧ | 杜氏名 | 酒造りの総責任者である杜氏の名前を表記する蔵もあります。 |

このようにラベルから読み取ったデータを手がかりにして、お店の人にどんな感じの日本酒なのかを尋ねてみましょう。利き酒師のいるお店では、「どんな味わいか、ひと言で言うと?」と聞いてみると、お酒選びのヒントになります。

ラべルのデータを参考にしつつ、自分でも飲み比べて勘を磨いていくと、好みの味や種類、飲み方が分かってきます。自分が好きなお酒の特徴をお店の人に伝えられるようになれば、よりおいしい日本酒と巡り合うことができるでしょう。

RECOMMEND

-

- フランスでの日本酒

- 広島の酒

- 広島の酒コラム

日本酒はチーズの味を引き立てる。BAR/Pigalle Fromage Clubでフランスでの日本酒の楽しみ方を伺えました。

-お客様は、広島県のこと、広島のお酒の事を知っていますか?広島の名前は、悲しい出来事ではありますが、原爆、そして宮島…

2021.02.02

-

- お知らせ

- かきコラム

- 牡蠣

パンフレット「ひろしま牡蠣」が完成しました!

日本国内外,多くの方に広島のかきを味わっていただきたいという想いを込めて制作した「広島県の牡蠣の特徴が一目でわかるパンフ…

2021.04.05

-

- 広島の料理店

- 広島食道

占部 秀雄(日本料理川長)

占部秀雄(日本料理川長料理長)福山市内の料理店にて修業。その後「川長」に就業し,現在,料理長を務める。公益社団…

2021.03.26

-

- お知らせ

- お知らせ

- 広島の酒

- 広島食道

欧州のミシュランシェフらに広島県産日本酒の魅力を発信

⽇本酒は近年、海外で⽬覚ましい普及を遂げており、ワイン⼤国フランスにおいても⾼級フランス料理店などで提供される機会が増…

2024.03.01